Die Relevanz von Referenz und Referieren beim Gendern

Magnus P. Ängsal

Magnus P. Ängsal. 2022.

https://www.sprache-und-gendern.de/beitraege/die-relevanz-von-referenz-und-referieren-beim-gendern (abgerufen am 28.01.2026)

Bitte beachten Sie: Die Beiträge dieser Website sind lizensiert unter der Creative Commons Attribution 4.0 International License | Impressum

Bereits seit den Anfängen der Feministischen Sprachkritik spielt die Frage der Referenz oder des Referierens eine wichtige Rolle in Diskussionen um geschlechtergerechten Sprachgebrauch oder, wie es neuerdings öfter heißt, um das Gendern.

Was ist mit Referenz nun/aber eigentlich gemeint?

Unter referenzlinguistischem Gesichtspunkt ist darunter zunächst die konkrete Bezugnahme auf etwas Außersprachliches, mittels eines wie auch immer gestalteten sprachlichen Ausdrucks, zu verstehen.

Zum Beispiel: Wenn die Universität Hamburg auf ihrem Informationsportal für (angehende) Studentinnen und Studenten eine Überschrift wie „Alles für Studierende“1 gestaltet, dann erfolgt das Referieren durch andere sprachliche Mittel, als wenn die Universität Kassel unter dem Thema Gleichstellung, Familie und Diversity dieselbe potenzielle (oder ähnliche) Gruppe mit einer Personenbezeichnung benennt, die das sogenannte Gendersternchen verwendet: „Student*innen“.2

Im ersten Fall wird von jeglicher sprachlich sichtbaren Geschlechtsbestimmung Abstand genommen, während im zweiten Fall Geschlecht als inhaltliche oder konzeptuelle Kategorie besonders hervorsticht. Unter konzeptueller Kategorie ist hier zu verstehen, dass eine Geschlechtsbestimmung oder -zuschreibung Teil der Bedeutung des Wortes ist. Man könnte es so ausdrücken: Auf der Seite der Universität Kassel erfährt Geschlecht als konzeptuelle Kategorie eine Semiotisierung. Das bedeutet, es wird durch sprachliche Zeichen erfasst, die eine gedankliche Vielfalt von Geschlechtsidentitäten ermöglichen soll (vgl. Ängsal 2020: 70).

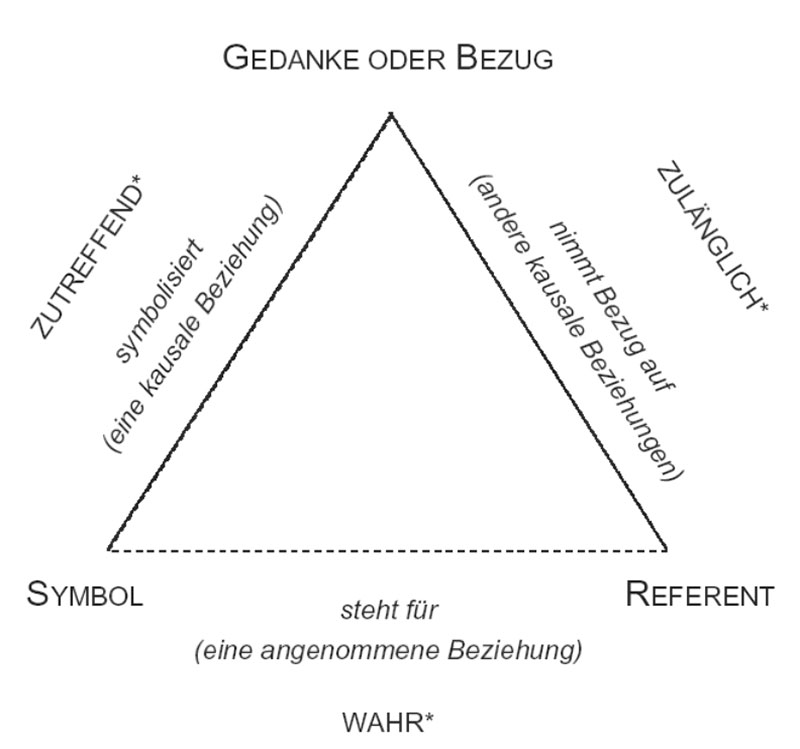

Damit sind wir an einem theoretischen Schlüsselpunkt angelangt, der uns zu verstehen hilft, warum gerade die sprachliche Gestaltung für das Referieren relevant ist. Wenn wir, weiterhin in einem zeichentheoretischen Rahmen, überlegen, was ein sprachlicher Ausdruck eigentlich ist und wie Bedeutungen daran gekoppelt sind, ist das sogenannte semiotische Dreieck3 hilfreich:

Abb. 1: Semiotisches Dreieck

Screenshot von: http://www.gib.uni-tuebingen.de/netzwerk/glossar/index.php?title=Datei:Semiotisches_Dreieck.jpg (abgerufen am 09.04.2022).

Wie aus der Abbildung ersichtlich ist, besteht das semiotische Verhältnis aus einem Referenten (auf den Bezug genommen wird), einem sprachlichen Symbol oder Ausdruck (mit dem auf den Referenten referiert wird) und einem gedanklichen Konzept (das an das Symbol bzw. die sprachliche Form gebunden ist). Das heißt, unterschiedliche Formen sind an unterschiedliche Konzepte gebunden. Wir können uns nicht ohne Weiteres z.B. mit dem Wort Hund auf den Referenten Katze beziehen. Nun mag dieses Beispiel trivial wirken, wenden wir uns aber einigermaßen synonymen Personenbezeichnungen zu, die Gender oder Geschlecht unterschiedlich semiotisieren, dann ist aus der Unterschiedlichkeit der Symbole bzw. Formen zu schließen, dass auch diese mit unterschiedlichen gedanklichen Konzepten einhergehen. Diese Erkenntnis ist auch in zahlreichen experimentellen Studien (z.B. in Braun/Szcesny/Stahlberg 2005) zur kognitiven Repräsentation verschiedener Personenbezeichnungen festgehalten worden. Eine Gegenüberstellung von Student*innen und Studierende kann diesen Umstand erhellen: Wie bereits oben ausgeführt wurde, signalisiert Student*innen Geschlecht als inhaltlich zentrale Kategorie, während Studierende es eben nicht tut.

Heißt das, dass diese beiden Bezeichnungen zur Bezugnahme auf ein und dieselbe Gruppe nicht äquivalent sind? Es ist eine linguistisch schwierige Frage, auch wenn wir davon absehen, dass echte Synonymie möglicherweise ein Konstrukt ist. Freilich können beide Bezeichnungen allgemein zur Benennung eines Studierendenkollektivs taugen, und wie die Belege aus dem universitären Bereich zeigen, werden sie tatsächlich auch so eingesetzt.

Die strittige Frage besteht vielmehr in der Überlegung, welche Bezeichnung in welchem Zusammenhang die bessere oder angemessenere ist. Ist es angebracht, Geschlecht als konzeptuelle Größe herauszustellen oder nicht? Und falls ja, wie? Hier kommt man am sprachkritischen Begriff der funktionalen Angemessenheit (vgl. Kilian/Niehr/Schiewe 2016) nicht vorbei. Mit der Idee der Angemessenheit als Leitprinzip können wir uns somit fragen, in welchem kommunikativen Zusammenhang, zur Bezeichnung welcher Gruppe und unter der Beteiligung von welchen Kommunikationspartner:innen die Bezugnahme erfolgt. Man wird dann möglicherweise – je nachdem, wie die Einschätzung der Angemessenheit ausfällt – zu unterschiedlichen Antworten kommen können, was das offensichtliche Konkurrenzverhältnis von Studierende und Student*innen angeht.

Im Ratgeber Richtig Gendern entwickeln Diewald/Steinhauer (2017: 70ff.) einige Faktoren der Genderrelevanz, die beim Gendern in der Textgestaltung helfen sollen. Neben syntaktischer Funktion, textueller Funktion und Wortstatus findet sich als Faktor auch der Referenztyp. Mit syntaktischer Funktion ist zunächst gemeint, welche Funktion und Stellung im Satz eine Personenbezeichnung innehat. In der Rolle des Subjekts (z.B. Die Lehrerin ist beamtet) ist die Genderrelevanz am höchsten, wohingegen sie in prädikativer Stellung immer noch hoch, aber dennoch nicht so hoch wie beim Subjekt ist (z.B. Sie arbeitet als Lehrerin). Ferner, die textuelle Funktion hat mit Nennungen im textuellen Sinnzusammenhang zu tun; unterschieden werden hier z.B. Ersterwähnung einer Personenbezeichnung (höchste Genderrelevanz) und Wiederaufnahme derselben (hohe Genderrelevanz). Mit dem Wortstatus wird dem Umstand Rechnung getragen, dass Wörter einen mehr oder weniger direkten Personenbezug entfalten. So ist die Genderrelevanz am höchsten beim direkten Personenbezug (z.B. SchülerInnen), während sie beim Sachbezug (z.B. Schülerbefragung) als wesentlich niedriger zu erachten ist.

Kommen wir nun zum vierten Faktor der Genderrelevanz: dem Referenztyp, Teilweise auf der Basis von Pettersson (2011) schlagen Diewald/Steinhauer (2017) die folgende Einteilung von Referenztypen vor: spezifische Referenz, nicht-spezifische Referenz und klassenbezogene Referenz. Unter spezifischer Referenz ist die Referenz auf eine spezifische Person gemeint (z.B. unsere Ärztin). Bei nicht-spezifischer Referenz handelt es sich um nicht-identifizierte Personen, häufig im Kollektiv wie z.B. EinwohnerInnen der Stadt Köln. Bei der klassenbezogenen oder auch generischen Referenz haben wir es mit einer Bezugnahme auf eine Klasse als solche zu tun: der Bürger, der Franzose und Ähnliches.

Das mit dieser Einteilung verbundene und durchaus vernünftige Prinzip können wir so festhalten: Je konkreter und spezifischer eine Referenz ist, um so wichtiger erscheint das Gendern, damit niemand auf der Basis von Geschlechtsidentität ungewollt in sprachliche Unsichtbarkeit geraten muss. Angewendet auf das obige Beispiel heißt das, dass es wichtiger ist, die uns konkret als Frau bekannte Ärztin nicht als Arzt anzusprechen. Das sehr abstrakte Bürger, etwa in Bürgersteig, bezieht sich nicht direkt auf Personen und kann – wenn man nicht von Fußweg oder Trottoir sprechen mag – tendenziell eher belassen werden. Das bedeutet längst nicht, dass Gendern dadurch einfach wäre. Es heißt aber, dass vor allem bei der Gestaltung von Texten die Referenz und das Referieren mitberücksichtigt – oder zumindest reflektiert – werden sollten, wenn gegendert wird.

1 https://www.uni-hamburg.de/newsroom/dossiers/studierende.html (abgerufen am 09.04.2022).

2 https://www.uni-kassel.de/hochschulverwaltung/themen/gleichstellung-familie-und-diversity/qualifizierungsangebote/studentinnen (abgerufen am 09.04.2022).

3 Erstmals 1923 durch Ogden und Richards in dieser Fassung festgelegt.

Literatur

Ängsal, Magnus P. (2020): Wortkritik in der feministischen Sprachkritik. In: Niehr, Thomas/Kilian, Jörg/Schiewe, Jürgen (eds.): Handbuch Sprachkritik. Stuttgart: J.B. Metzler, S. 66–72. https://doi.org/10.1007/978-3-476-04852-3_9

Braun, Friederike/Sczesny, Sabine/Stahlberg, Dagmar (2005): Cognitive effects of masculine generics in German: An overview of empirical findings. In: Communications 30(1), S. 1–21. https://doi.org/10.1515/comm.2005.30.1.1

Diewald, Gabriele/Steinhauer, Anja (2017): Richtig gendern. Wie Sie angemessen und verständlich schreiben. Berlin: Dudenverlag.

Kilian, Jörg/Niehr, Thomas/Schiewe, Jürgen (2016): Sprachkritik. Ansätze und Methoden der kritischen Sprachbetrachtung. 2., überarbeitete und aktualisierte Auflage. Berlin/Boston: de Gruyter.

Ogden, Charles Kay/Richards, Ivor Armstrong ([1923] 1989]: The Meaning of meaning: A study of the influence of language upon thought and the science of symbolism. San Diego: Harcourt Brace Jovanovich.

Pettersson, Magnus (2011): Geschlechtsübergreifende Personenbezeichnungen. Eine Referenz- und Relevanzanalyse an Texten. Tübingen: Narr.